二零一七年中国男子篮球职业联赛精彩赛季回顾实录

2017年的中国男子篮球职业联赛(CBA),是承前启后的关键节点。这一赛季见证了上海男篮时隔15年重返积分榜榜首的传奇征程,经历了外援主导与本土新星崛起的博弈,开启了联赛商业化与地域化发展的深度探索。在竞技对抗商业运营与球迷文化多重维度上,CBA联赛正以前所未有的速度走向成熟与专业,为中国篮球的未来奠定基础。

竞赛格局:新势力崛起与传统豪强博弈

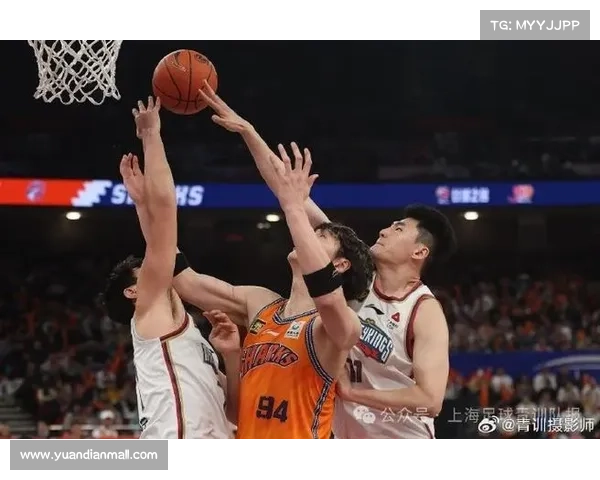

2016-2017赛季的常规赛呈现激烈的竞争态势。上海哔哩哔哩男篮成为最大黑马,凭借弗雷戴特的超凡得分能力和团队韧性,主场经过加时苦战以113-111险胜山东,豪取八连胜,自2001-2002赛季后时隔15年重返积分榜首位。技术统计显示,他们在篮板控制(52-47领先山东)和三分命中率(38%)上的优势成为制胜关键。然而竞技赛场瞬息万变,四川男篮凭借哈达迪38分22篮板的统治级表现,七人得分上双终结了上海队的连胜势头,凸显了联赛的不可预测性。

季后赛更是冷门迭爆。卫冕冠军四川队虽拥有哈达迪,却未能复制辉煌;传统劲旅广东宏远在常规赛收官阶段以7连胜强势晋级,却在半决赛遭遇辽宁队的强力阻击;而辽宁本钢凭借稳定的攻防体系,先后力克新疆广东等强队闯入总决赛,展现出冲击总冠军的潜力。这种多极化竞争格局打破了以往“粤疆争霸”的单调局面,新兴球队的崛起为联赛注入了全新活力。

明星力量:外援主导与本土新星的共生

外援继续扮演着联赛引擎的角色。上海队的“寂寞大神”弗雷戴特单场狂砍50分的表演成为常态,其复出之战虽未能挽救球队失利,却印证了顶级外援对比赛的决定性影响。四川队的哈达迪则以38分22篮板4封盖的恐怖数据证明亚洲外援的价值,他的策应能力和防守威慑力重塑了球队体系。山东队的小外援则在速度与突破上展现统治力,成为球队进攻发起点。

令人振奋的是,本土球员开始在外援光环下突围。郭艾伦的快速突破和关键球能力在季后赛大放异彩;易建联尽管遭遇轮休调整,仍是广东队内线支柱;丁彦雨航当赛季荣膺常规赛MVP,持球进攻能力的飞跃式进步标志着中国锋线球员的新高度。这种共生关系推动联赛技术统计的多元化——本土球员在助攻抢断等细分领域的贡献显著提升。

LD乐动体育

LD乐动体育商业拓展:版权困局与赞助升级的并行

2017年CBA遭遇了版权价值的严峻挑战。当赛季联赛平均收视率降至0.56%,为三年来最低点,CCTV-5累计直播场次仅51场。这一颓势源于体制性困境:央视作为独家全国性体育转播平台,以极低成本(传闻每赛季约100万元)获得转播权,而多数俱乐部甚至需向地方台支付“转播劳务费”。这种倒挂机制严重制约了联赛的资本造血能力。

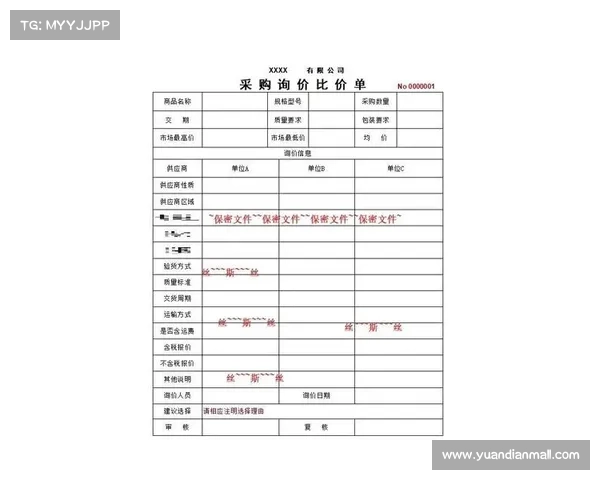

与之形成反差的是商业赞助的逆势增长。2016-2017赛季赞助商数量达25家,创历史新高,包括1家官方战略合作伙伴8家合作伙伴4家赞助商及12家供应商。京东一汽大众等重量级品牌的加入,印证了资本对CBA品牌价值的认可。尤为关键的是,该年篮协将竞赛权与商务权正式授予CBA公司独立运营,蒋健等职业经理人开始主导媒体版权谈判,为后续五年80亿级别的版权交易埋下伏笔。

地域深化:球队迁移与城市文化的融合

2017年见证了球队地域化战略的加速推进。江苏肯帝亚将主场从镇江迁至苏州,南京同曦强化属地标识,浙江稠州银行将主场由义乌调整至杭州。这种迁移不仅是地理位置的变动,更是球队与城市文化深度绑定的尝试。例如上海哔哩哔哩队通过与年轻文化品牌的冠名合作,成功吸引Z世代球迷;深圳队将部分主场设在宝安体育馆,扩大特区内的球迷覆盖面。

球迷文化呈现多元化裂变。艾瑞咨询研究显示,CBA球迷可细分为资深球迷家庭球迷现场球迷等群体。其中资深球迷(观赛5年以上,每周观赛超1场)更倾向消费高端衍生品;家庭球迷则带动“亲子篮球培训”市场;现场球迷的观赛频次与球队周边消费呈强正相关。这种分层结构推动联赛推出差异化服务——如东莞银行的家庭套票辽宁本钢的球迷巴士专线等,使地域认同转化为商业价值。

走向职业化的十字路口

2017年CBA联赛在竞技层面完成了新老势力的更替,上海队的崛起与辽宁队的坚韧标志着竞争格局的优化;在人才维度,外援与本土球员的共生关系推动技术风格的多元化发展;而商业化与地域化进程则展现双面性——版权困境凸显体制积弊,赞助增长与公司化运营又带来希望。

未来发展需聚焦三大方向:版权价值开发上,应建立分级转售机制,鼓励新媒体平台竞争性报价;竞赛水平提升方面,需通过外援政策调整(如第四节单外援规则)平衡本土球员成长空间;球迷文化培育层面,可借鉴国际经验,开发球队主题馆球星互动平台等沉浸式消费场景。正如辽宁队七年六进总决赛终在2018年圆梦的经历,CBA联赛的职业化道路同样需要战略定力。只有将竞技传承商业创新与地域深耕深度融合,才能实现中国篮球的真正崛起。